Alternative Leistungsförderer sollen auf den Organismus einen positiven Einfluss hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Gesundheit nehmen. Zu den Leistungsförderern werden Probiotika, Präbiotika, Enzyme, organische Säuren/Salze und ätherische Kräuter hinzugezogen. Sie lassen sich unter den Zusatzkategorien sensorischer und zootechnischer Zusatzstoffe wiederfinden (VERORDNUNG (EG) Nr. 1831/2003) [6].

Organische Säuren und ihre Salze

Schon seit Jahrhunderten nutzen Unternehmen in der Nahrungsmittelindustrie organische Säuren zum Konservieren von Lebens- und Futtermitteln (Silage, Joghurt, Sauerkraut etc.). Organische Säuren sowie essentielle Öle werden als gesundheitsfördernd eingestuft, die antimikrobielle Eigenschaften aufweisen [1].

Einst dienten organische Säuren der Konservierung, um das Futter vor dem Verderb zu schützen. Nun werden diese in der Tierernährung zum Absenken des pH-Wertes im Verdauungstrakt verwendet. Zu den gängigsten Säuren zählen Propionsäure, Buttersäure, Sorbinsäure, Essigsäure, Bernsteinsäure, Benzolsäure, Milchsäure, Ameisensäure, Zitronensäure sowie Fumarsäure [1].

Der Einsatz von organischen Säuren bei Durchfallerkrankungen findet vor allem bei jungen Monogastrier, den Ferkeln, statt. Da eine noch nicht vollständig entwickelte Magensäureproduktion vorliegt, mit einer noch recht unterbesiedelten Anzahl an Mikroben im Verdauungstrakt, kann die Verwendung von Säuren den pH-Wert herabsetzen und den Darm vor einem bakteriellen Befall (E. Coli Bakterien) schützen. Ebenfalls kann eine verbesserte Proteinverdauung gewährleistet werden [2].

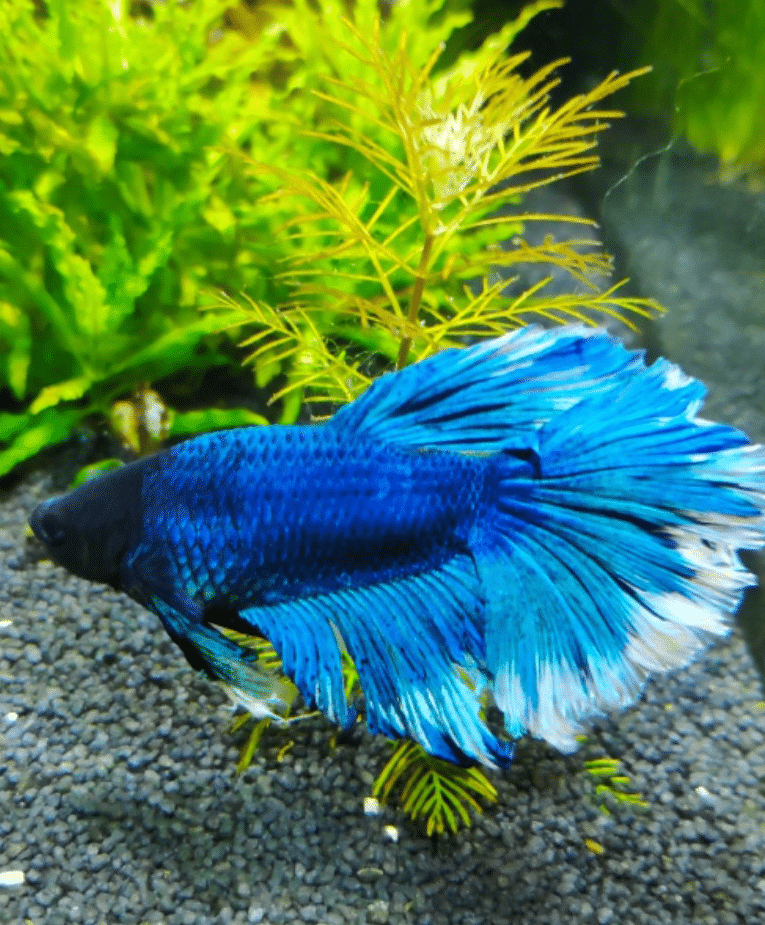

Seit jeher werden in der Aquaristik und Teichwirtschaft Huminsäuren (Torf) eingesetzt, um den Gesundheitszustand der Fische zu verbessern. Sie können die körpereigene zelluläre Abwehr bei Fischen stimulieren [3, 4]. Es konnte nachgewiesen werden, dass durch die Verfütterung von Huminsäuren die Verweilzeiten von toxisch wirkendem Blei und Kadmium im Organismus gesenkt werden kann [5].

Wissenschaftliche Quellen:

[1] Weber, G. (2012): Bedeutung/Nutzen und Effizienz von Zusatzstoffen in Futtermitteln: 24 Hülsenberger Gespräche, Lübeck – Online verfügbar unter: https://www.schaumann-stiftung.de/cps/schaumann-stiftung/ds_doc/1_1_lf_weber.pdf.

[2] Freitag, M.; Hensche, H. U.; Schulte-Sienbeck, H.; Reichelt, B. (1999): Biologische Effekte konventioneller und alternativer Leistungsförderer. In: KRAFTFUTTER/FEED MAGAZIN 2, S. 49 – 57 – Online verfügbar unter: https://www4.fh-swf.de/media/downloads/ fbaw_1/download_1/professoren_1/freitag/publikationen_pdf/Biologische_Effekte_konventioneller_und_alternativer_Leistungsfoerde-rer.pdf.

[3] Schreckenback, K.; Meinelt, T.; Spangenberg, R.; Staaks, G.; Kalettka, T.; Spangenberg, M. (1991): Untersuchungen zur Wirkung des Synthesehuminstoffes RHS 1500 auf Süßwasserfische der Aquakultur. Institut für Binnenfischerei, Berlin.

[4] Schreckenback, K.; Kühnert, M.; Haase, A.; Höke, H. (1996): Gutachten über die Wirkung des Arzneimittelgrundstoffes HS 1500 bei Nutz- und Zierfischen in der Aquakultur und Aquaristik. Institut für Binnenfischerei e. V., Potsdam-Sacrow.

[5] Rochus, W. (1983): Der Einfluß von Torf-Huminsäuren auf die Aufnahme, Ausscheidung und Verteilung von Blei und Kadmium im Organismus der Ratte. In: Phys. Med. Rehab Kuror 35 (1) S. 25 – 30.

[6] VERORDNUNG (EG) Nr. 1831/2003 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 22. September 2003 über Zusatzstoffe zur Verwendung in der Tierernährung.